1. FUNDAMENTOS

Este capítulo apresenta os conceitos e o referencial teórico que fundamentaram o desenvolvimento do Projeto “Aviação Acessível”, a saber: Deficiência, Acessibilidade e Acessibilidade Integral e a Teoria da Atividade.

1.1. CONCEITUAÇÃO DA DEFICIÊNCIA

Segundo a Organização Mundial de Saúde[1], a deficiência faz parte da condição humana, uma vez que quase todas as pessoas terão uma deficiência em algum momento de suas vidas e as dificuldades funcionais podem aumentar com o avançar da idade.

Historicamente, enfrenta-se o desafio de incluir as pessoas com deficiência, as quais, na prática, não têm acesso igualitário à saúde, educação, trabalho e vivenciam a exclusão nas atividades da vida social. No entanto, as respostas a essa população têm mudado, principalmente, em decorrência da mobilização e da organização das pessoas com deficiência, e pela tendência de compreender a deficiência enquanto uma questão de direitos humanos, conforme estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas promulgada em 2006[1]

O modelo biomédico compreende que a pessoa com deficiência precisa ser curada, tratada, reabilitada e habilitada, a fim de ser adequada à sociedade. Esse modelo é responsável, em parte, pela resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas estruturas, suas atitudes para incluir as pessoas com deficiência e/ou de outras condições atípicas para que essas possam buscar seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional.

Em contraposição ao modelo biomédico, o modelo social da deficiência ou teoria da opressão social compreende que a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas como uma questão eminentemente social, transferindo a responsabilidade pelas desvantagens vividas pelas pessoas com deficiência para a incapacidade da sociedade de prever e ajustar-se à diversidade humana.

Nessa perspectiva, o modelo social ressalta a opressão pelo corpo com variações de funcionamento e a relação de desigualdade estabelecida por ambientes com barreiras. Entende-se que a deficiência e a incapacidade não são características individuais que resultam de uma condição biológica, mas sim, relacionadas aos contextos sociais, culturais e ambientais constituídos por barreiras físicas, simbólicas e atitudinais[2],[3].

Sob a perspectiva do modelo social, os modos singulares de ser e viver devem ser respeitados, assegurando os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas. Tal modelo anseia por potencializar, empoderar e incluir socialmente, considerando o respeito à dignidade humana, à igualdade e à liberdade pessoal[4].

O surgimento do modelo social da deficiência representou um avanço e uma ruptura com o modelo biomédico, contestando a rejeição da diversidade dos corpos e a sua patologização[5]. Entretanto, manteve-se a polarização conceitual entre biologia e sociedade. De um lado, a perspectiva biomédica, que trata a deficiência e a incapacidade como um problema centrado nos aspectos orgânicos. De outro lado, a perspectiva social, que se afasta do conceito biológico de deficiência e cria uma noção de incapacidade externa ao corpo, a qual é vinculada ao contexto e percebida como um fenômeno social[2]. Ambas as perspectivas isoladas impedem a reflexão sobre a deficiência enquanto um fenômeno interacional, que inclui os aspectos individuais e sociais em uma relação dialética[2].

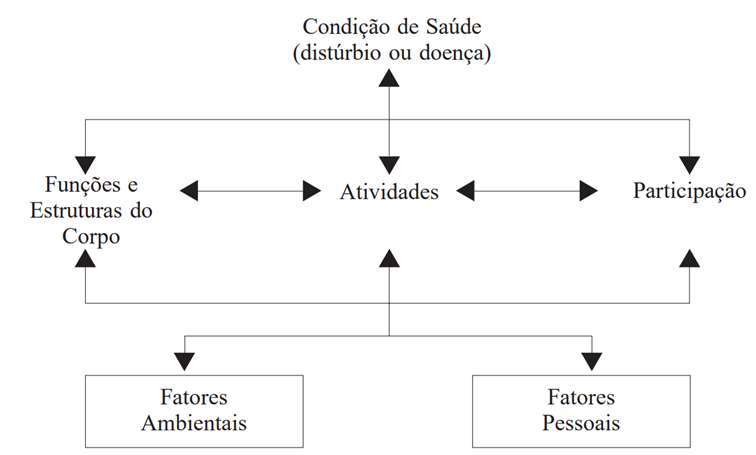

Por conseguinte, o desafio que se coloca é compreender as relações complexas entre os fenômenos biológicos e sociais, assim como, a deficiência e a incapacidade como resultantes das interações entre esses, conforme propõe a abordagem biopsicossocial[2]. Essa abordagem incorpora a noção de sistema vivo e dinâmico, em interação com o meio ambiente, promovendo uma visão holística e integrada da funcionalidade e incapacidade humana[2]. Tal posição de diálogo entre os modelos médico e social da deficiência fundamentou, por exemplo, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), publicada pela Organização Mundial de Saúde em 2001[2],[3]. A CIF[6] estabeleceu um modelo que define a funcionalidade e a incapacidade humana a partir da interação entre as condições de saúde e fatores contextuais (pessoais e ambientais), com as estruturas e as funções corporais, a atividade e a participação, conforme representado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de funcionalidade de incapacidade da CIF

Fonte: OMS[6], p. 31.

A participação, definida como o envolvimento em uma situação de vida, não se origina apenas nos fatores individuais (estruturas e funções corporais), mas também é influenciada pela interação com os fatores contextuais – ambientais e sociais – na execução de uma atividade. Por outro lado, as interações entre os componentes do Modelo proposto na CIF podem resultar em restrição da participação, que representa problemas ou dificuldades enfrentadas no envolvimento em uma situação real de vida. Nessa perspectiva, a restrição da participação não é exclusivamente um atributo da pessoa, mas está relacionada às condições vivenciadas na interação com o ambiente social. Há pessoas com deficiência sem restrições de participação e há pessoas com restrições que resultam de doença ou outros problemas, que não uma deficiência[6].

As discussões sobre a experiência da deficiência apontam que essa é complexa, dinâmica e multidimensional e que a presença de uma condição de saúde e/ou deficiência não é por si só determinante da funcionalidade e da incapacidade[6]. Fatores ambientais como produtos, tecnologias, ambientes construídos, suportes, relacionamentos, atitudes, serviços, sistemas e políticas públicas podem se apresentar como facilitadores ou barreiras para a participação das pessoas com deficiência[1]

Nesse sentido, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas (CDPD) de 2006 compreendeu que:

“… Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas…”[7] (Artigo 1º)

Com relação aos tipos de deficiência, o Decreto nº 5296 de 02 de dezembro de 2004[8] estabeleceu as categorias deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla e pessoa com mobilidade reduzida, conforme breves considerações e definições apresentadas a seguir.

Deficiência física

A deficiência física caracteriza-se como:

“Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Apresenta-se sob a forma de: paraplegia; paraparesia; monoplegia; monoparesia; tetraplegia; tetraparesia; triplegia; triparesia; hemiplegia; hemiparesia; ostomia; amputação ou ausência de membro; paralisia cerebral; nanismo; membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. ”[8]

As deficiências físico-motoras comprometem a realização de atividades que requerem força (agarrar, puxar, empurrar, levantar, etc.), coordenação motora, movimentos de precisão (preensão de pequenos objetos, escrever) e mobilidade (caminhar, subir escadas, correr). Esta última é afetada principalmente em caso de deficiência nos membros inferiores, o que implica no desenvolvimento de outras habilidades que favoreçam a mobilidade, como deslocar-se utilizando equipamentos assistivos, por exemplo, muletas ou cadeira de rodas[9].

Com relação ao nanismo, considera-se com essa deficiência física o homem que mede menos de 1,45 metro e a mulher com altura menor que 1,40 metro. Há mais de 200 tipos de nanismo catalogados, sendo o mais comum a Acondroplasia. Complicações ortopédicas, cardiorrespiratórias, otorrinolaringológicas e odontológicas podem estar associadas ao nanismo, levando ao desenvolvimento de obesidade, distúrbios do sono, problemas com o desenvolvimento neurocognitivo, além de dificuldades para alcance e deslocamentos.

Deficiência auditiva

A deficiência auditiva caracteriza-se como:

“Perda bilateral, parcial ou total, de 41dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. ”[8]

Em uma condição de perda total da audição, a pessoa terá afetada a sua capacidade de adquirir naturalmente a linguagem devido à dificuldade para ouvir a fala humana. A orientação espacial também fica comprometida pela impossibilidade de perceber as informações sonoras. Em caso de perda parcial ou redução da audição, apesar das dificuldades, a pessoa pode ter habilidade para compreender a fala humana e expressar-se oralmente. Essas pessoas podem utilizar leitura labial e a comunicação baseada na distinção das vibrações sonoras. As pessoas com surdez utilizam-se da linguagem de sinais e há pessoas que desenvolvem a linguagem oral[9].

A deficiência visual refere-se à perda ou à redução parcial ou total permanente da capacidade de enxergar em ambos os olhos, sem possibilidade de melhora com tratamento clínico, cirurgia ou utilização de óculos e lentes. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa e profunda (baixa visão) ou ausência total de resposta visual (cegueira).

Deficiência visual

A deficiência visual caracteriza-se como:

“A cegueira é caracterizada pela acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão define-se pela acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica e/ou; quando a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60. ”[2]

No caso de baixa visão, diferentes condições de saúde podem afetar estruturas distintas do sistema visual, comprometendo a visão de diversos modos, como perda de nitidez, perda de visão periférica ou central, manchas no campo visual, ofuscamento, incapacidade de distinção de cores, etc. Tais condições podem ocasionar dificuldades como não reconhecer uma face, não conseguir orientar-se ou deslocar-se em algum ambiente, não distinguir com nitidez elementos do ambiente físico (desníveis) ou não poder focar em um objeto para leitura. Em uma situação de cegueira, há pessoas que têm a percepção da luz e podem distinguir claridade, mas há outras com nenhuma visão residual. As pessoas com cegueira fazem uso de outros sistemas sensoriais, como auditivo e tato, para captar informações do ambiente e costumam utilizar bengala ou cão-guia para sua orientação espacial[9].

Deficiência intelectual

A deficiência intelectual caracteriza-se como:

“Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. “[8]

Considerando as pessoas com deficiência intelectual, cabe enfatizar que o desenho de ambientes acessíveis deve levar em conta, especialmente, aspectos referentes à segurança e à compreensão espacial, por exemplo, oferecer iluminação adequada, evitar excesso de informação visual, fornecer mensagens ou informações claras e com linguagem simples disponibilizadas através de suportes distintos[9].

Deficiência múltipla

A deficiência múltipla caracteriza-se como:

“Pessoa que tem uma ou mais deficiências associadas[8]. Como exemplos, pessoas com deficiência física e visual, ou com deficiência visual e auditiva, ocasionando maior comprometimento da funcionalidade. “

O Projeto “Aviação Acessível” também tratou das questões de acessibilidade considerando as necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista, consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais[10].

O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits: na reciprocidade social (capacidade de envolvimento com outros e compartilhamento de ideias e sentimentos), em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno do espectro autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento e causar prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo[10].

Cabe salientar que a partir da concepção social da deficiência, compreendida enquanto uma experiência interacional e relacionada ao contexto, um grupo de trabalho foi instituído pelo Governo Federal Brasileiro para elaborar uma proposta para avaliação e reconhecimento das deficiências que considere também fatores contextuais, superando as caracterizações atuais adotadas na legislação nacional, que se restringem às funções e às estruturas corporais[11].

1.2. ACESSIBILIDADE E O MODELO DE ACESSIBILIDADE INTEGRAL

De acordo com a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência[7] e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência[12], a acessibilidade é um direito que possibilita às pessoas com deficiência viverem de forma independente, exercerem sua cidadania e participarem da vida social. A acessibilidade se relaciona ao meio físico, aos transportes, à informação e à comunicação, incluindo sistemas e tecnologias, serviços e instalações abertas ao público ou de uso público.

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas na Norma Brasileira 9050/2020, estabelece os parâmetros de acessibilidade para as edificações, definindo-a como:

“… Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida…” (p.2).

O Modelo de Acessibilidade Integral é fundamentado na teoria da atividade. Essa teoria considera que toda ação humana é orientada a um objetivo e mediada por dispositivos técnicos e sociais. O poder agir de um sujeito dotado de competências singulares, em relação direta ou indireta com o agir de outros sujeitos, decorre de características socioambientais presentes no contexto no qual estão inseridos. Em termos de acessibilidade, a ação remete a quatro dimensões fundamentais que foram aprimoradas a partir do conceito de acessibilidade espacial[9]: Comunicação, Deslocamento, Uso e Gestão.

Comunicação: Poder comunicar-se é uma condição básica para toda ação humana. Ela ocorre de uma forma direta entre indivíduos, mediada ou não por artefatos; ou indireta, por meios de símbolos e sinais presentes no ambiente. No ciclo de viagem aérea, a dimensão de Comunicação engloba os recursos informacionais úteis ao planejamento antes e após a viagem: as informações, sinalizações, orientações de percursos, orientações de segurança e de direcionamento no interior das unidades aeroportuárias; recursos comunicacionais para interação com atendentes do aeroporto e/ou companhia aérea; e recursos e procedimentos para compreensão das informações no ciclo de viagem e no uso dos equipamentos e instalações.

Deslocamento: Poder deslocar-se com autonomia e independência, mediado por auxílios técnicos e humanos, constitui outra dimensão básica para a efetividade da ação. No ciclo de viagem aérea, a dimensão Deslocamento engloba recursos e equipamentos para deslocamento até a unidade aeroportuária e no aeroporto, em suas áreas internas e externas; recursos para deslocamento e acesso nas operações de embarque e desembarque; e recursos para deslocamento no interior da aeronave.

Uso: Poder usar e realizar atividades comuns e corriqueiras possibilitam a efetiva participação dos passageiros em um determinado ambiente. No ciclo de viagem aérea, a dimensão Uso engloba as características dos mobiliários e equipamentos que possibilitem o atendimento/autoatendimento; recursos adequados para uso de banheiros, vestiários e espaços de higiene e cuidados pessoais; e os espaços preferenciais e ambientes dedicados ao atendimento e à espera de passageiros, acompanhantes e animais de serviço.

Gestão: Características socioambientais que possibilitem o exercício das competências pelos agentes que realizam atividades de atendimento e pelos passageiros, bem como, o desenvolvimento e aperfeiçoamento das mesmas. No ciclo de viagem, a dimensão Gestão engloba as atividades de coordenação, as parcerias e o desenvolvimento de competências nos processos de atendimento; a gestão da demanda de passageiros, acompanhantes e dos equipamentos disponíveis; os serviços de assistência durante todas as fases da viagem; e a gestão de infraestrutura e das informações relativas aos atendimentos. Quando considerados de forma conjunta, as quatro dimensões da acessibilidade integral produzem como efeito, sobre o ambiente, qualidades que possibilitam a ação dos sujeitos para o exercício e desenvolvimento das suas competências. Em termos ideais, o ambiente deve permitir que o sujeito possa se orientar, sabendo onde está e para onde deve ir, e se comunicar com os demais agentes presentes na situação; deve possibilitar que o sujeito se movimente de um ponto ao outro de forma livre e desimpedida; deve possibilitar o uso efetivos e a realização das atividades comuns a todos aqueles presentes na situação; e, por fim, deve possibilitar a ação dos sujeitos respeitando as suas competências e favorecendo o seu desenvolvimento. Tais características socioambientais devem favorecer a ação dos agentes, sejam passageiros ou atendentes. Dessas qualidades idealizadas resulta um mantra: Orientar, Comunicar, Deslocar, Usar e Desenvolver.

1.3. TEORIA DA ATIVIDADE

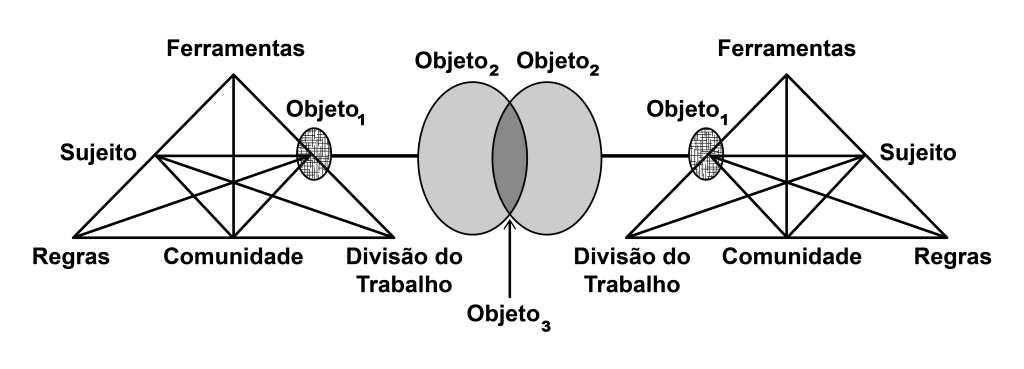

No sentido original estabelecido pela psicologia social e cultural, o conceito de atividade constitui uma ação do sujeito orientada a um objeto (fim) e mediada por artefatos (soft ou hard). O desenvolvimento da Teoria da Atividade introduziu outros mediadores: as regras, normas, comunidade e a divisão do trabalho[13],[14] entrelaçados dentro de um sistema de atividades. No contexto do projeto, os elementos deste sistema de atividades foram assim constituídos:

Os objetos (objetivos, finalidades) das ações neste sistema de atividades é a produção de acessibilidade na aviação civil;

Os sujeitos das ações são as pessoas com deficiência e os trabalhadores (aeroviários, aeroportuários, aeronautas, handling, serviço de atendimento pré-viagem e pós-viagem, agente de proteção da aviação civil, atendimento aos passageiros com deficiência, lojistas e concessionários);

Ainda, os mediadores técnicos (tecnologia assistiva e ajudas técnicas) e organizacionais (comunidade, normas e divisão do trabalho) das ações integrando agentes governamentais (Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC, Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania – MDHC) e agentes operacionais (INFRAERO, concessionárias de aeroportos, empresas aéreas nacionais e empresas de handling).

A Figura 2 esquematiza uma situação em que duas atividades constituem um sistema de atividades. Internamente cada atividade é constituída pelo sujeito da ação, objeto da ação (1) e os seus elementos mediadores. No acoplamento destas atividades emerge um novo objeto (2), parcialmente compartilhado pelas duas atividades; e, na conjunção desses objetos, emerge um objeto comum (3).

Figura 2 – Sistemas de atividades mediadas

Fonte: Engestrom 2013.[15]

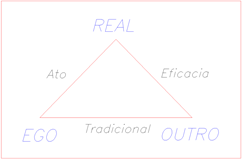

O termo ferramentas[16], apresentado na Figura 2 designa ou equivale ao que definimos como tecnologias. Para explorar o conceito de tecnologia será considerado o aporte dado pela antropologia da técnica. No sentido antropológico, toda técnica ou tecnologia (assumidos aqui como sinônimos) é constituída de um lado por um artefato (soft ou hard) e por outro por uma ação humana. Nesta conceituação, a técnica (ou tecnologia) é definida como um “ato tradicional eficaz” por Mauss (1943)[17]. Esta definição é apresentada numa relação triangular entre o sujeito (ego), o mundo (real) e o outro (comunidade). Os termos da definição representam relações entre os pólos deste triângulo.

Figura 3 – Sentido antropológico da Técnica.

Fonte: Dejours, 1997, p.37.

O termo ato (ou atividade no sentido dado pela psicologia social cultural) constitui uma ação do sujeito sobre o mundo, mediada por artefatos. Assumimos que todo artefato, que no sentido amplo dado por este texto equivale ao conjunto de dispositivos técnicos utilizados na ação, é assimilado segundo duas dimensões: propriação e apropriação. A propriação remete àquilo que está incorporado (no artefato) e pressupõe determinados esquemas de utilização – engloba conceitos de cristalização e plasticidade[18]. A apropriação remete à transcendência daquilo que está dado pelo artefato e refere-se às capacidades humanas de criação nesta interação. Nas palavras de Christophe Dejours:

“… Assim, o ato sobre o mundo mediatizado por um instrumento demanda, de certa forma, um retorno, uma transformação, uma aprendizagem do corpo, que deve ter uma certa adequação com a materialidade daquilo que ele trata de transformar, mas que é também (…) tributário de uma cultura. (…) A técnica é sempre uma técnica do corpo…”[15] (p. 36).

O termo eficaz remete ao resultado da ação, o seu sucesso ou insucesso no atingimento dos fins a que se destina. No plano conceitual, a eficácia se dá na relação entre o outro e o real, ou seja, resulta do julgamento feito por alguém externo à ação quanto aos resultados da mesma. Isso não significa que o sujeito que age não possa reconhecer por si os resultados da sua ação. O julgamento dos resultados da ação pelo outro tem a ver com o reconhecimento externo, com a validação e a valorização das competências do sujeito, ou seja, “O julgamento é essencialmente uma ação do outro. De um outro ao qual, de qualquer maneira, o ego está ligado pela tradição”[15] (p. 37).

O termo tradicional remete para incorporação da técnica como prática social validada e reconhecida pela sua eficácia. A tradição é construída na relação entre o sujeito que age e o outro. Ainda nas palavras de Christophe Dejours:

“…A dimensão tradicional do ato técnico é então o que faz a ligação entre o ego e o outro, no triângulo da tecnologia; é a parte propriamente intersubjetiva, social ou cultural da construção de uma conduta técnica. Portanto, a técnica é não somente uma técnica do corpo, mas também uma técnica cultural…”[15] (p. 36).

O aporte conceitual da antropologia da técnica (no geral), contribui e produz implicações sobre o entendimento da tecnologia assistiva (no específico). Considerando os três pólos do triângulo, podem ser construídas diferentes relações entre os elementos deste e o objeto do projeto, a acessibilidade. Particularizando para o sujeito ‘pessoa com deficiência’ (Ego), para o contexto da aviação civil ou do ciclo de viagem (Real) e para a comunidade envolvida (Outro) e analisando as interações entre esses elementos, derivam orientações para a busca por tecnologia assistiva que produza a eficácia da acessibilidade na aviação civil. Algumas considerações iniciais:

- Na mediação entre as pessoas com deficiência (Ego) e o contexto da aviação civil (Real), os artefatos (soft ou hard), mediadores desta relação, podem estar mais próximos do sujeito (por exemplo, um exoesqueleto) ou mais próximos do contexto (por exemplo, um sistema de veículos autoguiados – AGVs);

- Em qualquer caso, esses sistemas devem possibilitar que o sujeito se aproprie do mesmo, seja pelo conhecimento prévio das formas de funcionamento cristalizada nos artefatos, seja pela plasticidade que permita o sujeito adaptar seus modos operatórios ao mesmo, seja pela possibilidade do sujeito fazer uso das suas competências para apropriar-se do sistema;

- Na mediação entre o contexto da aviação civil (Real) e a comunidade (Outro), a eficácia da acessibilidade deve considerar como critério de avaliação o grau de autonomia e de independência produzida para o sujeito da ação;

- A avaliação da eficácia deve considerar também a universalidade dos artefatos em termos de abrangência de sujeitos que possam ser atendidos. Neste sentido, sistemas que estejam posicionados mais próximos do contexto (como os AGVs citados) podem produzir efeitos de universalidade. Além disso, são mais coerentes em relação ao atual entendimento da deficiência, que associa a experiência de incapacidade à hostilidade do contexto em relação à diversidade, inerente à condição humana;

- Na mediação entre pessoas com deficiência (Ego) e a comunidade (Outro) os aspectos culturais e econômicos devem ser considerados;

- No campo cultural, a incorporação de artefatos deve considerar as competências requeridas dos usuários ‘pessoas com deficiência’ e dos trabalhadores para sua operação, assim como as interações que tais sistemas podem produzir com os demais usuários. Sistemas que possam ser compartilhados universalmente podem mais facilmente ser culturalmente absorvidos e aceitos;

- No campo econômico, a incorporação de sistemas que produzam acessibilidade deve considerar a operacionalidade das soluções em termos de custo e possibilidade de compartilhamento.

As considerações apresentadas neste tópico acoplaram aportes teóricos originários dos campos da teoria psicológica social e da antropologia da técnica. O enlace teórico que justifica a utilização destas é o papel mediador das tecnologias em qualquer sistema de atividades e a atividade em si como elemento constituinte da tecnologia.

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Os conceitos e a teoria apresentados neste capítulo fundamentaram a elaboração e desenvolvimento do Projeto “Aviação Acessível”. Cabe salientar a perspectiva interacional no entendimento da deficiência e da acessibilidade também no sistema de atividade, que é determinante para transformarmos o cenário atual da acessibilidade na aviação civil, a partir do envolvimento de diferentes atores sociais.

[1] Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial sobre a Deficiência. Tradução Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, 2011.

[2] Sampaio RF, Luz MT. Funcionalidade e incapacidade humana: explorando o escopo da classificação internacional da Organização Mundial de Saúde. Cad Saúde Pública 2009; 25(3):475-483.

[3] Diniz D, Barbosa L, Santos WR. Deficiência, direitos humanos e justiça. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos 2009; 6(11):65-77.

[4] Andrade JMP. Vulnerabilidade e vulneração, quando as pessoas com deficiência passam a ser questão de direitos humanos? Saúde e Direitos Humanos 2009; 6(6):29-43.

[5] Gaudenzi P, Ortega F. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. Ciência. Saúde Coletiva, 2016; 21(10):3061-70.

[6] Organização Mundial da Saúde. Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais em Português. CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Coordenação da tradução Cássia Maria Buchalla. 1. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

[7] Brasil. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Novos comentários à Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Brasília: SNPD-SDH-PR, 2014.

[8] Brasil. Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União 03 dez 2004; Seção 1:5.

[9] Dischinger M, Ely VHMB, Piardi SMDG. Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos. Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público. Florianópolis: Ministério Público de Santa Catarina, 2012, 136 p.

[10] Brasil. Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União 28 dez 2012 (p. 2, col. 1).

[11] Brasil. Decreto n.11.487, de 10 de abril de 2023. Institui o Grupo de Trabalho sobre a Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Diário Oficial da União 11 abr 2023; Seção 1:3.

[12] Brasil. Lei n.º 13146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União 07 jul 2015; 127 (1):2-11.

[13] Engeström Y, Miettinen R, Punamaki RL. (eds.). Perspectives on activity theory. Cambridge: Cambridge University Press; 1999, p. 19-38.

[14] Simonelli AP, Rodrigues DS (orgs). Saúde e trabalho em debate: velhas questões, novas perspectivas. Brasília: Paralelo 15; 2013, p. 71-104.

[15] ENGESTRÖM, Yrjö. Expansive learning at work: toward an activity theoretical reconceptualization. Journal Of Education And Work, [s. l], v. 1, n. 14, p. 133-156, 2001.

[16] Um pedaço de rocha é algo da natureza. Quando selecionado por um antepassado humano para um fim qualquer e utilizado de uma forma específica, ele se transforma numa ferramenta ou instrumento. Assim, um instrumento ou ferramenta envolve um elemento material e um esquema de utilização (cognitivo e motor).

[17] Dejours C. O fator humano. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; 1997.

[18] Béguin P. Argumentos para uma abordagem dialógica da inovação. Laboreal 2008; 4(2):72-82.